En mai dernier, nous étions de retour à La Vigotte pour continuer à explorer la fameuse question : comment « faire commun » autour de la forêt ?

Depuis plusieurs mois, l’équipe de La Vigotte Lab mobilise une variété d’acteurs pour élaborer de manière concertée son plan simple de gestion (c’est la démarche Dominos qu’accompagne Agroparistech). Mais au delà de cette phase d’élaboration, comment s’incarne la collaboration et la coopération dans le temps ? Y a-t-il une place pour des partie prenantes extérieures dans les décisions du quotidien concernant la forêt ? Quelle place faudrait-il leur donner ? Et quelle place ils et elles auraient envie de prendre ?

Une bonne occasion pour la 27e région de tester quelques outils et principes glanés dans la formation à la maturité coopérative, et commencer à dessiner un début de communauté. A minima, prendre le temps d’expliciter ce que chacun attend cette démarche collective.

La dernière partie de la journée, animée par le cabinet Legicoop, a rendu plus appropriable quelques outils juridiques, qui sans révolutionner complètement le cadre de la propriété privée, permettent de faire un pas de côté vers des logiques plus collectives, et de mieux partager les responsabilités.

Enquête propriétaires

Depuis quelques semaines, nous avons fait la connaissance des autres co-propriétaires de la Vigotte. Car si la perspective de commun est bien portée par l’association, qu’en est il des autres concerné.e.s ? Partagent-ils l’envie d’ouverture ? De notre côté on avait quelques scrupules à parler d’engagement avec des parties prenantes extérieures sans savoir si le cadre de la propriété privée classique (où le propriétaire est roi en son pays) était prêt à évoluer vers plus d’ouverture. L’idée n’était pas non plus de mettre les propriétaires devant le fait accompli, mais plutôt interroger leur lien à la propriété, révéler ce qui fait commun entre eux (en terme de projections, d’attentes, etc.) au delà des parcelles individuelles.

Parmi les éléments que l’on a pu glaner, on retient notamment :

- Le partage d’une même vision pour le site dans sa globalité, au-delà des parcelles des uns et des autres : ouverture au public du site, envie d’une forêt mélangée et en bonne santé, voire réensauvagée.

- Un asymétrie d’information sur l’état actuel de la forêt au vu de sa gestion, où une différence apparaît selon le degré d’éloignement physique au site. Celles et ceux présents au quotidien relèvent que le fonctionnement actuel ne marche pas (il faut s’orienter vers une gestion plus jardinée, qui demande une prise de soin au quotidien et nécessite de penser la forêt dans son ensemble). Au contraire, plusieurs propriétaires, s’ils ne sont pas opposés à un mode de fonctionnement différent, n’en voit pas forcément l’intérêt : « si ça fonctionne comme ça, pourquoi faire différemment ? ».

L’atelier du 20 mai nous a permis de restituer ces entretiens de manière synthétique, mais une restitution plus sensible (à l’appui d’artefacts par exemple) est envisagée pour les propriétaires (révéler ce qui fait commun, matérialiser les envies et les craintes), associée à un temps plus prospectif sur les options qui permettraient de prendre en charge de manière plus collective ces attentes.

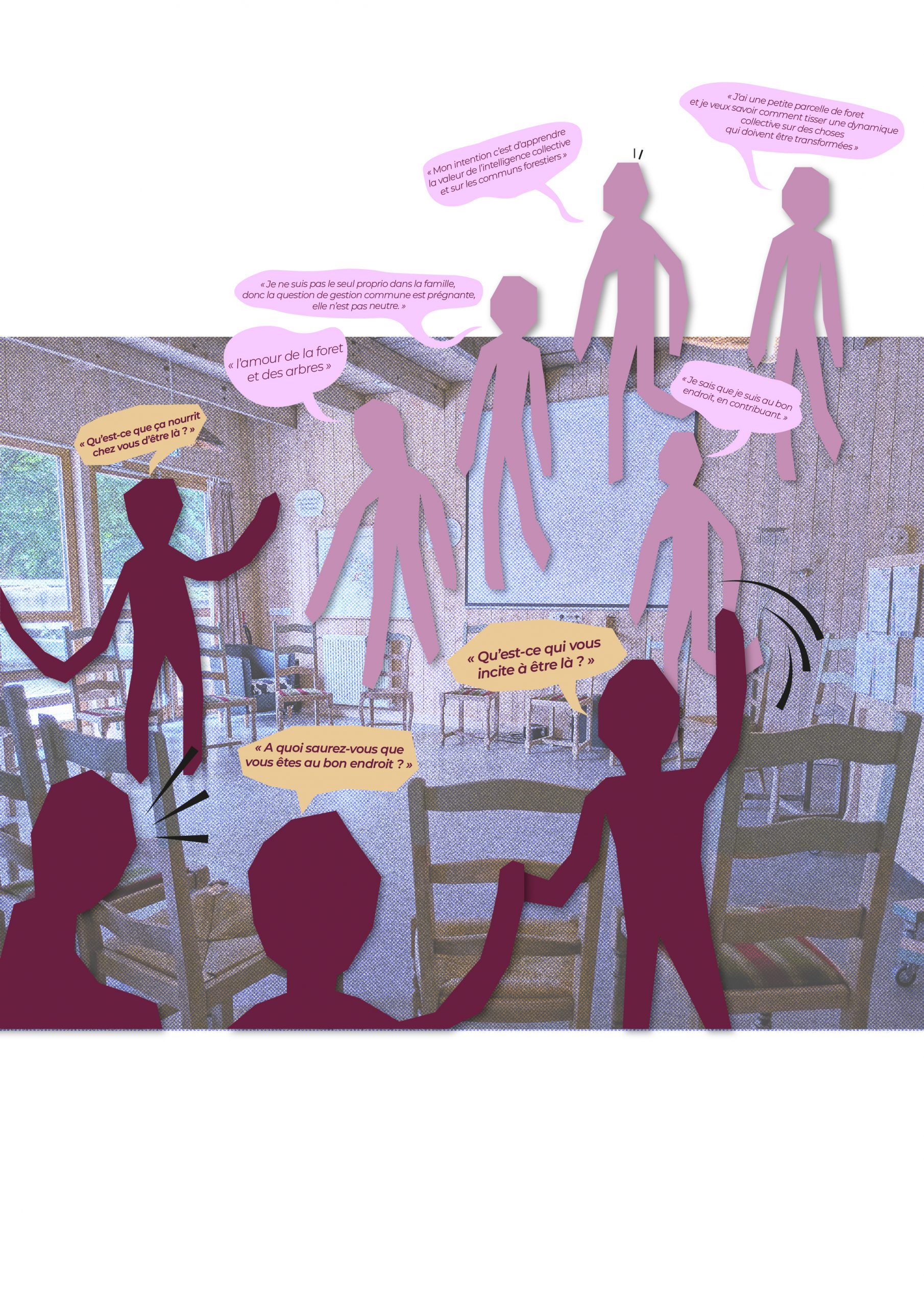

Initier la coopération

Retour à l’atelier du 20 mai. Les participant.e.s qui constituaient le tour de table de l’après-midi étaient essentiellement des membres de l’équipe de La Vigotte lab (avec la double casquette salarié-habitant pour certain.e.s), des membres du collectif « Les gens du cru » (des voisin.e.s, propriétaires forestiers pour la plupart, curieux.ses et sensibilisé.es aux enjeux environnementaux).

Nous avons démarré par un petit tour de table où chacun a eu l’occasion d’expliciter ce qu’il venait chercher dans ces ateliers proposés par La Vigotte Lab, ce sur quoi ils et elles voudraient (ou pas) contribuer.

Si beaucoup ont partagé leur intérêt à être là pour en apprendre davantage sur la forêt, les envies d’implication plus directes ne sont pas vraiment exprimées. Il manque peut-être un cadre d’implication clair : parle-t-on de la forêt dans son ensemble, du massif, ou d’une petite parcelle ? Comment faire commun à l’échelle des propriétaires en priorité ?

Un peu de droit dans tout ça

La seconde partie de l’atelier était dédiée à l’exploration/vulgarisation d’outils juridiques qui permettraient de donner une dimension de commun à la propriété privée. Parmi les dispositifs évoqués, on retrouve notamment :

- Le groupement forestier et le groupement forestier citoyen/écologique : une société civile créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que l’acquisition de bois et forêts. Ils permettent le regroupement de la gestion de différentes parcelles appartenant à des propriétaires différents (lutte contre le morcellement). Le groupement forestier citoyen/démocratique entérine dans les statuts du groupement une attention particulière à la gouvernance démocratique, et une volonté d’action pour l’environnement, la biodiversité et la sauvegarde des paysages.

- L’Obligation Réelle Environnementale (ORE) : un contrat entre un propriétaire privé et une collectivité, un établissement public, ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, afin de faire naître des obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques. Ces obligations sont attachées au foncier, et perdure même en cas de changement de propriétaire.

- Le fond de dotation : rassemble des biens qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, et vise à la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Le fond est administré par un conseil d’administration d’au moins 3 personnes.

L’ORE, facilement actionnable à court terme à particulièrement retenue l’attention des participant.e.s

Que faire de tout ça ?

L’ORE, c’est bien, mais comment la rendre appréhendable par les propriétaires n’ayant pas participé à l’atelier ? Comment traduire de manière concrète ce que cela implique pour les uns et les autres ? Comment cela vient-il percuter les questions de transmission et d’héritage de ce patrimoine ? Comment être ambitieux vis-à-vis de cette ORE, en procédant peut-être par étapes, en pensant par exemple une ORE sur un périmètre public-privé ?

En guise de suite, nous envisageons de rendre lisibles ces outils juridiques au regard des préoccupations des propriétaires, et dessiner des scenarios plus ou moins ambitieux pour tendre vers davantage de coopération et de commun.