Au gré de nos échanges avec nos partenaires du PNR des Boucles de la Seine Normande, nous avons eu envie d’ouvrir le sujet des chartes forestières (de leur élaboration à leur mise en œuvre, en passant par leur évaluation), sans savoir si nous pourrions aménager de réels pas de côté ou y trouver des pistes d’expérimentation, mais avec la certitude que c’était en tout cas un moment propice pour avoir ce genre de réflexion (période de transition vers la réécriture de la prochainement).

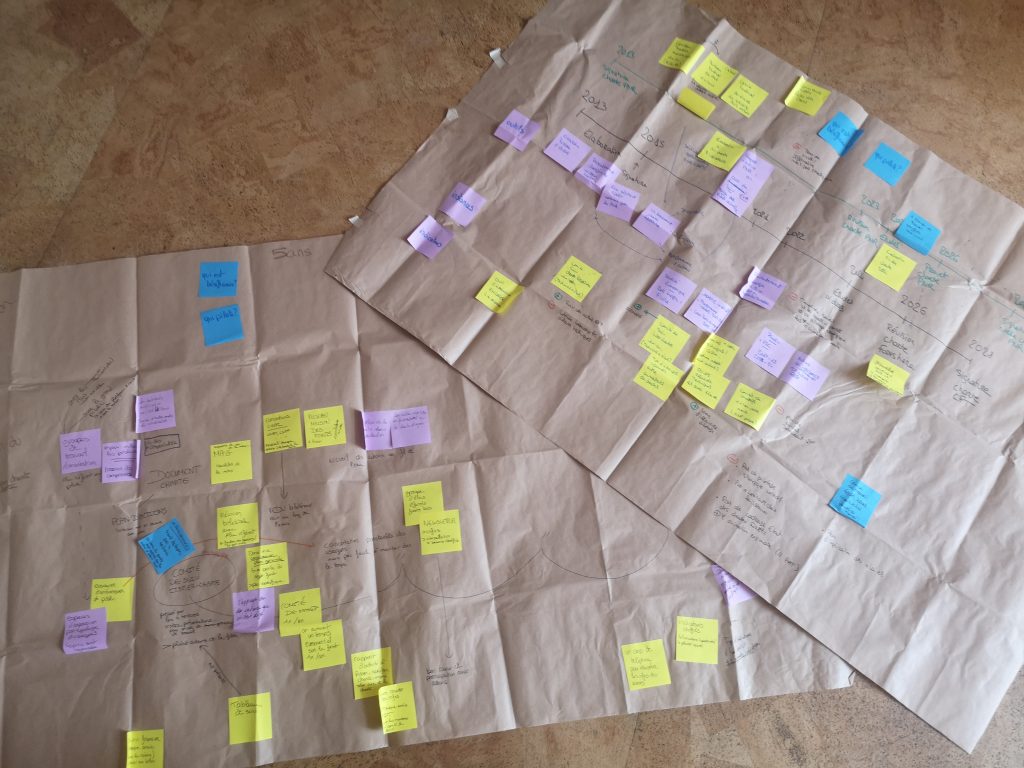

Le 3 juillet, nous nous sommes donc retrouvés à Rouen, avec nos partenaires mais aussi les animatrices de trois chartes forestières voisines (dont certaines déjà croisées durant l’enquête) pour prendre le temps de décortiquer la charte en tant que document stratégique et identifier ses incarnations (instances, documents, actions, indicateurs), et in fine, tenter de déceler les endroits de friction ou d’inconfort pour les agents chargés de les mettre en œuvre. La deuxième partie de la journée était consacrée au réseau inter-chartes forestières, pour explorer des formats de coopération que pourrait investir ce réseau, faisant l’hypothèse qu’il pourrait permettre de porter des enjeux plus transformateurs pour la forêt.

Ouvrir la boite noire des chartes forestières

Pour bien comprendre toutes les subtilités de ces chartes, nous avons proposé à nos partenaires d’en réaliser un parcours utilisateur (un bon moyen d’expliciter tout ce qui est visible et invisible dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces chartes), avec comme points d’attention : ses outils (documents, déclinaisons stratégiques ou opérationnelles), ses instances (ou groupes de travail) et ses indicateurs – bref, tout ce qui fait vivre la charte – tout en précisant ce qui marche bien ou au contraire ce qui est plus irritant …

Se laisser dérouter par des questions qu’on ne prend pas (plus) le temps de se poser

Toujours dans l’objectif de rendre visible l’existant (les us et coutumes de la charte forestière) et faire émerger certains irritants, nous avons proposé aux participant.es de réagir à certaines questions, parfois un peu naïves ou volontairement incisives … De quoi animer de bons débats entre collègues ou partenaires !

La charte forestière a-t-elle encore un sens ou est-on sur pilote automatique ?

On ne vient plus bousculer nos manières de faire et questionner nos lignes directrices. Le pilote auto, c’est lié au confort dans lequel on s’installe. Mais peut-être parce qu’on a volontairement mis de côté des sujets (la place des habitants, les proprio…). En tout cas j’ai l’impression qu’on a plus vraiment d’endroits pour venir réinterroger les axes stratégiques.

Parfois, on ne prend plus le temps de prendre du recul sur l’impact que nos actions ont sur le territoire par rapport à l’argent injecté et l’énergie passée.

Moi je n’ai pas le sentiment d’être en mode pilote automatique. On doit être réactifs sur les appels à projets, ils nous poussent à produire de nouvelles choses, il y a des turbulences qui nous dévient de l’itinéraire prévu …

Et si on n’avait pas de charte forestière ? Ou qu’on décidait de ne la pas la renouveler ?

Honnêtement, ça ne changerait pas grand chose : on a pas de financement propre, il faut aller en chercher, qu’il y ait charte ou pas charte.

Au début cet outil nous a vraiment permis de travailler sur la foret, de mettre le sujet sur la table. La charte a permis de mobiliser les élus et d’attirer le regard sur des thématiques forestières et donner une cohérence.

Ça lance une dynamique mais une fois cette phase passée il y a beaucoup d’enjeux qu’on ne réinterroge pas.

Mais on ne peut pas lui enlever que c’est aussi une occasion pour nous de travailler ensemble, au niveau de l’axe Seine. On travaille ensemble car on a tous des chartes.

La charte facilite grandement la délibération. Ça nous permet de dérouler un plan d’actions sans difficulté, ça a plus de crédit auprès des élu.es.

Sur les territoires qui n’ont pas de charte, la grosse différence, c’est que il n’y a pas de stratégie. Ponctuellement des choses sont mises en place mais il n’y a pas de cohérence et de ligne directrice. Ils ne sont que sur une seule entrée : ce n’est pas aussi multifonctionnel qu’une charte.

La charte garantit une forme de stabilité : un changement politique ne vient pas la remettre en question.

Est-ce qu’on se réfère souvent à ce document ? Qui en prend connaissance ? A qui est-il destiné et est-il pensé pour être appréhendé simplement par ces personnes ?

On s’y réfère tout le temps ! C’est un outil technique. C’est une stratégie de territoire. C’est plus a destination des partenaires et personnes qui l’ont conçus ... Mais ce n’est pas un outil vivant (et ce n’est pas son but en même temps). C’est un outil interne au même titre qu’un PLU.

Tout dépend du format qu’on lui donne aussi. A Évreux par exemple, c’était aussi un document de vulgarisation (histoire des forets etc..). On pourrait en faire des documents plus accessible.

Au Havre, on a travaillé à un vademecum de la charte pour raconter ce que ça change pour les habitants.

Et si la parole des habitants avait autant de valeur que celle des techniciens et des élus ?

Le minimum c’est d’aller chercher de la donnée. Après jusqu’où on les implique et pourquoi c’est autre chose …

Ce qui est compliqué, c’est qu’il faut en écouter beaucoup pour que ça soit représentatif ! La seule façon d’avoir statistiquement un grand nombre d’expressions, c’est le phoning, et ce n’est plus possible aujourd’hui.

Écouter les usagers c’est important, mais aussi des non usagers ! Qui ont beaucoup de choses à dire.Il y a une différence entre habitants et usagers. Tous les intérêts doivent être représentés.

Moi j’ai un soucis avec « prendre en compte » ? Qu’est ce que je fais de toutes les demandes des habitants ? On ne va pas répondre à tout …

Si les habitants étaient plus entendus on aurait pas les mêmes chartes forestières, nos actions seraient menées différemment

Parfois on a de fausses idées sur ce que pensent les habitants.

Faire le lien avec les habitants permet de légitimer aussi un peu plus les actions.

Quels défis pour repenser ou réenchanter les chartes ?

De nos échanges avec le PNR, nous avions préalablement identifiés quelques défis pour les chartes forestières, notamment :

- La mobilisation des partenaires dans le temps : si le moment d’élaboration de la stratégie est particulièrement mobilisateur, notamment du côté des élu.es, l’engagement à tendance à se faire plus ponctuel par la suite : Comment créer de la désirabilité pour les enjeux forestiers dans la durée ? Comment maintenir les partenaires informés sans attendre les traditionnels COPIL ? Comment permettre aux parties prenantes de contribuer tout au long de la vie des chartes ?

- Réussir à allier long terme et adaptation spontanée : Comment sont évaluées les actions déployées dans le cadre de la charte ? Comment se doter d’outils de suivi et d’évaluation au fil de l’eau pour remodeler les actions prévues dans la charte en fonction des priorités du moment ?

- L’épineuse question de la participation citoyenne et de place des habitants : comment impliquer les habitants ? Que faire des contributions ? Comment leur donner de la valeur ? Comment ne pas alimenter des envies impossibles à garantir ?

Au fur et à mesure de la matinée, différentes catégories de défis ont émergé, recroisant ceux pré-identifiés, avec, bien souvent, des questions qui en appellent d’autres. Et avec plus ou moins de pistes pour s’en emparer.

Trouver une juste place pour les habitant.es et usager.ères

C’est unanime, la première étape est avant tout de les considérer, en adoptant des moyens de communication adaptés pour raconter ce qui est fait sur les forêts et partager les actions entreprises. Mais quand il s’agit d’aller un cran plus loin, sur le terrain de la gouvernance et de l’implication, les ambitions sont plus floues : faut-il impliquer les habitants, si oui, comment (quels formats tester) ? Que faire quand les élus sont peu favorables à concertation ? Y aller coûte que coûte risquerait de heurter les attentes des habitants au plafond verre de la décision politique.

Avant toute démarche, encore faut-il clarifier ce qu’on attend d’elles et eux, pour proposer le format le plus clair et adapté possible, et générer le moins possible de frustration (tant du côté des participants que des agents).

Quelques pistes pour aller plus loin :

- En Normandie, lancement d’un projet « foret citoyenne » à la suite de « forêt pédagogique » ; une sorte de lieu de débat ou les habitants peuvent échanger avec leurs élus sur les thématiques forets, à l’échelle communale.

- Investir des instances sous-utilisées : les conseils de développement.

- Tester une véritable instance citoyenne pour voir s’il génère d’avantage d’engagement : par exemple un comité citoyen doté d’un budget, qui pour financer des actions.

Mieux coopérer entre acteurs publics et propriétaires privés

L’accès a la donnée semble être une véritable épine dans le pied pour les participants. Et au delà de la donnée, c’est la mobilisation des propriétaires qui est parfois difficile, selon les relations entretenus avec le CRPF (qui sert d’interface).

Donner à voir la dimension systémique des forêts

Au sein des collectivités, plusieurs services ont une action plus ou moins directe sur les forêts (de leur gestion, à leur qualité d’espace foncier sur lesquels se construisent des projets), mais cela se fait en silo, sans cohérence générale. La stratégie forestière doit être davantage partagée pour gagner en cohérence.

Faire une place non-humain, cap ou pas cap ?

La représentation de la biodiversité est un enjeu qui tend à émerger … Mais dont il est difficile de se saisir pleinement (alors que la place des usagers est encore elle-même un sujet pour certain.e). Comment donner une place aux non-humains dans la concertation ? Cette mission doit-elle être confiée aux associations de protection de la nature, qui œuvrent pour l’intérêt général bien que cette dimension ne soit pas forcément perçue par les acteurs économiques ? Quelle posture adopter ?

Vaste question ! Quelques initiatives sont à garder en tête, notamment le Parlement de Loire, ou les microparlements des vivants.

Se douter d’outils de suivi transversaux

Pour assurer le suivi et la mémoire de l’action collective, notamment en inter-territorial.

… Et tout cela, sans négliger le temps que ces intentions demandent pour être mises en œuvre au côtés de toutes les préoccupations courantes (et concurrentes ?), alors que ingénierie d’animation est contrainte.

La suite de la journée par ici.